其他

16 其它

16.1 设计模式

16.2 开源协议

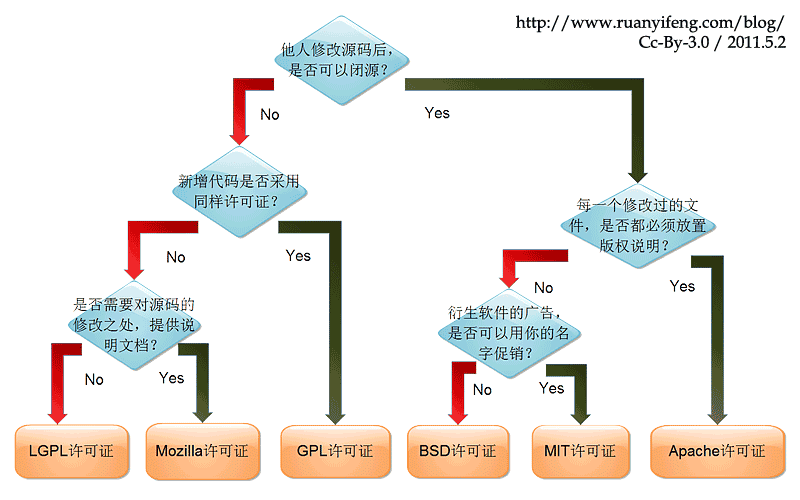

说说常见的开源协议?

最流行的六种:MIT、Apache、BSD、GPL和LGPL、Mozilla。

GPL协议、LGPL协议与BSD协议的法律区别?

简而言之,GPL协议就是一个开放源代码协议,软件的初始开发者使用了GPL协议并公开软件的源程序后,后续使用该软件源程序开发软件者亦应当根据GPL协议把自己编写的源程序进行公开。GPL协议要求的关键在于开放源程序,但并不排斥软件作者向用户收费。虽然如此,很多大公司对GPL协议还是又爱又恨,爱的是这个协议项下的软件历经众多程序员千锤百炼的修改,已经非常成熟完善,恨的是必须开放自己后续的源程序,导致竞争对手也可以根据自己修改的源程序开发竞争产品。

正因大公司对GPL协议在商业上存在顾虑,因此,另两种协议被采用的更多,第一种是LGPL(亦称GPL V2)协议,可以翻译为更宽松的GPL协议。与GPL协议的区别为,后者如果只是对LGPL软件的程序库的程序进行调用而不是包含其源代码时,相关的源程序无需开源。调用和包含的区别类似在互联网网网页上对他人网页内容的引用: 如果把他人的内容全部或部分复制到自己的网页上,就类似包含,如果只是贴一个他人网页的网址链接而不引用内容,就类似调用。有了这个协议,很多大公司就可以把很多自己后续开发内容的源程序隐藏起来。

第二种是BSD协议(类似的还有MIT协议)。BSD协议鼓励软件的作者公开自己后续开发的源代码,但不强求。在BSD协议项下开发的软件,原始的源程序是开放源代码的,但使用者修改以后,可以自行选择发布源程序或者二进制程序(即目标程序),当然,使用者有义务把自己原来使用的源程序与BSD协议在软件对外发布时一并发布。因为比较灵活,所以BSD深受大公司的欢迎。

MongoDB修改开源协议?

2018年10月,MongoDB宣布其开源许可证将从GNU AGPLv3,切换到SSPL,新许可证将适用于新版本的MongoDB Community Server以及打过补丁的旧版本。

根据 MongoDB 之前的 GNU AGPLv3 协议,想要将 MongoDB 作为公共服务运行的公司必须将他们的软件开源,或需要从 MongoDB 获得商业许可,”该公司解释说,“然而,MongoDB 的普及使一些组织在违反 GNU AGPLv3 协议的边缘疯狂试探,甚至直接违反了协议。”

尽管 SSPL 与 GNU AGPLv3 没有什么不同,但 SSPL 会明确要求托管 MongoDB 实例的云计算公司要么从 MongoDB 获取商业许可证,要么向社区开源其服务代码。

随后Red Hat宣布,将不会在Red Hat Enterprise Linux或Fedora中使用MongoDB。事实上,MongoDB修改开源协议之后,Red Hat并不是首家弃用的Linux社区。2018年12月5日,Linux发行版Debian在邮件列表中讨论并决定不使用SSPL协议下的软件。2019年1月,Fedora Legal也对SSPL v1协议做出了相关决定,Fedora已确定服务器端公共许可证v1(SSPL)不是自由软件许可证。

16.3 软件理论

什么是CAP理论?

CAP原理指的是,在分布式系统中这三个要素最多只能同时实现两点,不可能三者兼顾。因此在进行分布式架构设计时,必须做出取舍。而对于分布式数据系统,分区容忍性是基本要求,否则就失去了价值。因此设计分布式数据系统,就是在一致性和可用性之间取一个平衡。对于大多数Web应用,其实并不需要强一致性,因此牺牲一致性而换取高可用性,是目前多数分布式数据库产品的方向。

- 一致性(Consistency):数据在多个副本之间是否能够保持一致的特性。(当一个系统在一致状态下更新后,应保持系统中所有数据仍处于一致的状态)

- 可用性(Availability):系统提供的服务必须一直处于可用状态,对每一个操作的请求必须在有限时间内返回结果。

- 分区容错性(Tolerance of network Partition):分布式系统在遇到网络分区故障时,仍然需要保证对外提供一致性和可用性的服务,除非整个网络都发生故障。

为什么只能同时满足两个?

例如,服务器中原本存储的value=0,当客户端A修改value=1时,为了保证数据的一致性,要写到3个服务器中,当服务器C故障时,数据无法写入服务器C,则导致了此时服务器A、B和C的value是不一致的。这时候要保证分区容错性,即当服务器C故障时,仍然能保持良好的一致性和可用性服务,则Consistency和Availability不能同时满足。为什么呢?

如果满足了一致性,则客户端A的写操作value=1不能成功,这时服务器中所有value=0。 如果满足可用性,即所有客户端都可以提交操作并得到返回的结果,则此时允许客户端A写入服务器A和B,客户端C将得到未修改之前的value=0结果。

什么是BASE理论?

- Basically Available(基本可用)分布式系统在出现不可预知故障的时候,允许损失部分可用性

- Soft state(软状态)软状态也称为弱状态,和硬状态相对,是指允许系统中的数据存在中间状态,并认为该中间状态的存在不会影响系统的整体可用性,即允许系统在不同节点的数据副本之间进行数据同步的过程存在延时。

- Eventually consistent(最终一致性)最终一致性强调的是系统中所有的数据副本,在经过一段时间的同步后,最终能够达到一个一致的状态。因此,最终一致性的本质是需要系统保证最终数据能够达到一致,而不需要实时保证系统数据的强一致性

CAP 与 BASE 关系?

BASE是对CAP中一致性和可用性权衡的结果,其来源于对大规模互联网系统分布式实践的结论,是基于CAP定理逐步演化而来的,其核心思想是即使无法做到强一致性(Strong consistency),更具体地说,是对 CAP 中 AP 方案的一个补充。其基本思路就是:通过业务,牺牲强一致性而获得可用性,并允许数据在一段时间内是不一致的,但是最终达到一致性状态。

CAP 与 ACID 关系?

ACID 是传统数据库常用的设计理念,追求强一致性模型。BASE 支持的是大型分布式系统,提出通过牺牲强一致性获得高可用性。

ACID 和 BASE 代表了两种截然相反的设计哲学,在分布式系统设计的场景中,系统组件对一致性要求是不同的,因此 ACID 和 BASE 又会结合使用。

什么是SOLID原则?

- S单一职责SRP Single-Responsibility Principle

一个类,最好只做一件事,只有一个引起它的变化。单一职责原则可以看做是低耦合,高内聚在面向对象原则的引申,将职责定义为引起变化的原因,以提高内聚性减少引起变化的原因。

比如: SpringMVC 中Entity,DAO,Service,Controller, Util等的分离。

- O开放封闭原则OCP Open - Closed Principle

对扩展开放,对修改关闭(设计模式的核心原则)

比如: 设计模式中模板方法模式和观察者模式都是开闭原则的极好体现

- L里氏替换原则LSP Liskov Substitution Principle

任何基类可以出现的地方,子类也可以出现;这一思想表现为对继承机制的约束规范,只有子类能够替换其基类时,才能够保证系统在运行期内识别子类,这是保证继承复用的基础。

比如:正方形是长方形是理解里氏代换原则的经典例子。(讲的是基类和子类的关系,只有这种关系存在时,里氏代换原则才存在)

- I接口隔离法则ISL Interface Segregation Principle

客户端不应该依赖那些它不需要的接口。(接口隔离原则是指使用多个专门的接口,而不使用单一的总接口; 这个法则与迪米特法则是相通的)

- D依赖倒置原则DIP Dependency-Inversion Principle

要依赖抽象,而不要依赖具体的实现, 具体而言就是高层模块不依赖于底层模块,二者共同依赖于抽象。抽象不依赖于具体, 具体依赖于抽象。

什么是合成/聚合复用原则?

Composite/Aggregate ReusePrinciple ,CARP: 要尽量使用对象组合,而不是继承关系达到软件复用的目的。

组合/聚合可以使系统更加灵活,类与类之间的耦合度降低,一个类的变化对其他类造成的影响相对较少,因此一般首选使用组合/聚合来实现复用;其次才考虑继承,在使用继承时,需要严格遵循里氏代换原则,有效使用继承会有助于对问题的理解,降低复杂度,而滥用继承反而会增加系统构建和维护的难度以及系统的复杂度,因此需要慎重使用继承复用。

此原则和里氏代换原则氏相辅相成的,两者都是具体实现"开-闭"原则的规范。违反这一原则,就无法实现"开-闭"原则。

什么是迪米特法则?

Law of Demeter,LoD: 系统中的类,尽量不要与其他类互相作用,减少类之间的耦合度.

又叫最少知识原则(Least Knowledge Principle或简写为LKP).

- 不要和“陌生人”说话。英文定义为: Don't talk to strangers.

- 只与你的直接朋友通信。英文定义为: Talk only to your immediate friends.

比如:外观模式Facade(结构型)

什么是康威定律?

康威在一篇文章中描述: 设计系统的组织,其产生的设计等同于组织之内、组织之间的沟通结构。

- 定律一: 组织沟通方式会通过系统设计表达出来,就是说架构的布局和组织结构会有相似。

- 定律二: 时间再多一件事情也不可能做的完美,但总有时间做完一件事情。一口气吃不成胖子,先搞定能搞定的。

- 定律三: 线型系统和线型组织架构间有潜在的异质同态特性。种瓜得瓜,做独立自治的子系统减少沟通成本。

- 定律四: 大的系统组织总是比小系统更倾向于分解。合久必分,分而治之。

16.4 软件成熟度模型

什么是CMM?

由美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所(SEI)创立的CMM(Capability Maturity Model 软件能力成熟度模型)认证评估,在过去的十几年中,对全球的软件产业产生了非常深远的影响。CMM共有五个等级,分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高,软件开发生产计划精度逐级升高,单位工程生产周期逐级缩短,单位工程成本逐级降低。据SEI统计,通过评估的软件公司对项目的估计与控制能力约提升40%到50%;生产率提高10%到20%,软件产品出错率下降超过1/3。

对一个软件企业来说,达到CMM2就基本上进入了规模开发,基本具备了一个现代化软件企业的基本架构和方法,具备了承接外包项目的能力。CMM3评估则需要对大软件集成的把握,包括整体架构的整合。一般来说,通过CMM认证的级别越高,其越容易获得用户的信任,在国内、国际市场上的竞争力也就越强。因此,是否能够通过CMM认证也成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。

CMM是目前世界公认的软件产品进入国际市场的通行证,它不仅仅是对产品质量的认证,更是一种软件过程改善的途径。参与CMM评估的博科负责人表示,通过CMM的评估认证不是目标,它只是推动软件企业在产品的研发、生产、服务和管理上不断成熟和进步的手段,是一种持续提升和完善企业自身能力的过程。此次由美国PIA咨询公司负责评估并最终通过CMM3认证,标志着博科在质量管理的能力已经上升到一个新的高度。

什么是CMMI5 呢?

CMMI全称是Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度模型集成模型,是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的。CMMI是一套融合多学科的、可扩充的产品集合, 其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进

CMMI分为五个等级,二十五个过程区域(PA)。

1. 初始级 软件过程是无序的,有时甚至是混乱的,对过程几乎没有定义,成功取决于个人努力。管理是反应式的。

2. 已管理级 建立了基本的项目管理过程来跟踪费用、进度和功能特性。制定了必要的过程纪律,能重复早先类似应用项目取得的成功经验。

3. 已定义级 已将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化,并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件,软件产品的生产在整个软件过程是可见的。

4. 量化管理级 分析对软件过程和产品质量的详细度量数据,对软件过程和产品都有定量的理解与控制。管理有一个作出结论的客观依据,管理能够在定量的范围内预测性能。

5. 优化管理级 过程的量化反馈和先进的新思想、新技术促使过程持续不断改进。

每个等级都被分解为过程域,特殊目标和特殊实践,通用目标、通用实践和共同特性:

每个等级都有几个过程区域组成,这几个过程域共同形成一种软件过程能力。每个过程域,都有一些特殊目标和通用目标,通过相应的特殊实践和通用实践来实现这些目标。当一个过程域的所有特殊实践和通用实践都按要求得到实施,就能实现该过程域的目标。

CMMI与CMM的区别呢?

CMM是指“能力成熟度模型”,其英文全称为Capability Maturity Model for Software;

CMMI 是指“能力成熟度模型集成”,全称为:Capability Maturity Model Integration;

CMMI是系统工程和软件工程的集成成熟度模型,CMMI更适合于信息系统集成企业。CMMI是在CMM基础上发展起来的,它继承并发扬了CMM的优良特性,借鉴了其他模型的优点,融入了新的理论和实际研究成果。它不仅能够应用在软件工程领域,而且可以用于系统工程及其他工程领域。

CMM与ISO9000的主要区别?

1.CMM是专门针对软件产品开发和服务的,而ISO9000涉及的范围则相当宽。

2.CMM强调软件开发过程的成熟度,即过程的不断改进和提高。而ISO9000则强调可接收的质量体系的最低标准。

16.5 等级保护

为什么是做等级保护?

- 法律法规要求

《网络安全法》明确规定信息系统运营、使用单位应当按照网络安全等级保护制度要求,履行安全保护义务,如果拒不履行,将会受到相应处罚。

第二十一条:国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

- 行业要求

在金融、电力、广电、医疗、教育等行业,主管单位明确要求从业机构的信息系统(APP)要开展等级保护工作。

- 企业系统安全的需求

信息系统运营、使用单位通过开展等级保护工作可以发现系统内部的安全隐患与不足之处,可通过安全整改提升系统的安全防护能力,降低被攻击的风险。

简单来说,《网络安全法》一直对网站、信息系统、APP有等级保护要求,中小型企业通常是行业要求才意识到问题。

等级保护分为哪些等级?

- 第一级 自主保护级:

(无需备案,对测评周期无要求)此类信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益造成一般损害,不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

- 第二级 指导保护级:

(公安部门备案,建议两年测评一次)此类信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害。会对社会秩序、公共利益造成一般损害,不损害国家安全。

- 第三级 监督保护级:

(公安部门备案,要求每年测评一次)此类信息系统受到破坏后,会对国家安全、社会秩序造成损害,对公共利益造成严重损害,对公民、法人和其他组织的合法权益造成特别严重的损害。

- 第四级 强制保护级:

(公安部门备案,要求半年一次)此类信息系统受到破坏后,会对国家安全造成严重损害,对社会秩序、公共利益造成特别严重损害。

- 第五级 专控保护级:

(公安部门备案,依据特殊安全需求进行)此类信息系统受到破坏后会对国家安全造成特别严重损害。

怎么做等级保护?

- 等级保护通常需要5个步骤:

- 定级(企业自主定级-专家评审-主管部门审核-公安机关审核)

- 备案(企业提交备案材料-公安机关审核-发放备案证明)

- 测评(等级测评-三级每年测评一次)

- 建设整改(安全建设-安全整改)

- 监督检查(公安机关每年监督检查)

- 企业自己如何做等级保护?

- 在定级备案的步骤,一级不需要备案仅需企业自主定级。二级、三级是大部分普通企业的信息系统定级。四级、五级普通企业不会涉及,通常是与国家相关(如等保四级-涉及民生的,如铁路、能源、电力等)的重要系统。根据地区不同备案文件修改递交通常需要1个月左右的时间。

- 定级备案后,寻找本地区测评机构进行等级测评。

- 根据测评评分(GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求。具体分数需要测评后才能给出)对信息系统(APP)进行安全整改,如果企业没有专业的安全团队,需要寻找安全公司进行不同项目的整改。等级保护2.0三级有211项内容,通常企业需要根据自身情况采购安全产品完成整改。

- 进行安全建设整改后,通过测评。当地公安机关会进行监督检查包含定级备案测评、测评后抽查。

整个流程企业自行做等级保护,顺利的话3-4个月完成,如果不熟悉需要半年甚至更久。

等保三的基本要求?

说说等级保护三级的技术要求,主要包含五个部门

- 物理安全

保证物理的安全,比如物理位置,机房的访问安全;涉及访问控制,防火防盗防雷防电磁,保备用电等

- 网络安全

保证网络层面安全,比如访问控制,安全审计,入侵防范,恶意代码防范,设备防范等。

- 主机安全

比如,身份鉴别,访问控制,安全审计,剩余信息保护(比如退出时清理信息),安全审计,入侵防范等。

- 应用安全

比如,数据完整性,数据保密性(加密),数据备份和回复。

16.6 ISO27001

什么是ISO27001?

信息安全管理体系标准(ISO27001)可有效保护信息资源,保护信息化进程健康、有序、可持续发展。ISO27001是信息安全领域的管理体系标准,类似于质量管理体系认证的 ISO9000标准。当您的组织通过了ISO27001的认证,就相当于通过ISO9000的质量认证一般,表示您的组织信息安全管理已建立了一套科学有效的管理体系作为保障。

ISO27001认证流程?

第一阶段:现状调研

从日常运维、管理机制、系统配置等方面对贵公司信息安全管理安全现状进行调研,通过培训使贵公司相关人员全面了解信息安全管理的基本知识。

第二阶段:风险评估

对贵公司信息资产进行资产价值、威胁因素、脆弱性分析,从而评估贵公司信息安全风险,选择适当的措施、方法实现管理风险的目的。

第三阶段:管理策划

根据贵公司对信息安全风险的策略,制定相应信息安全整体规划、管理规划、技术规划等,形成完整的信息安全管理系统。

第四阶段:体系实施

ISMS建立起来(体系文件正式发布实施)之后,要通过一定时间的试运行来检验其有效性和稳定性。

第五阶段:认证审核

经过一定时间运行,ISMS达到一个稳定的状态,各项文档和记录已经建立完备,此时,可以提请进行认证。